スピーカーエンクロージャーキットの制作④(フォステクスOMF800P用)

2024年12月14日 07:00

個別のスピーカーエンクロージャーの制作過程を説明します。

今回は、現在日本で唯一のハイファイスピーカーユニットメーカーであるフォステクスの特別仕様の8CmフルレンジユニットOMF800P用のエンクロージャーです。

この8CmフルレンジユニットOMF800Pも、今回の企画の為にフォステクスが技術を結集して作ったものなので専用のエンクロージャーを作って聴いてみたいと思います。

ちなみに、フォステクスは現存する唯一の日本のピュアオーディオ用スピーカーユニットメーカーです。

ピュアオーディオ用スピーカーユニットは、20年ほど前にはフォステクスに加えてテクニクス・パイオニア・コーラルといった多くの世界に誇る国産メーカーが存在していました。

このキットは、バックロードホーン型と言われる構造で最も複雑な構造をしたエンクロージャーです。

市販品は今ではほぼ購入できません、全てがキットで組み上げるしかないのです。

私も大学時代に大型のフォステクス製のバックロードホーン型エンクロージャーのDIYキットを組みたてた経験がありますが、大型になると部品数もさることながら一点一点の板が重いので3人がかりで組み上げた記憶があります。

このキットは小型なので一人でも楽に組みあげられます。

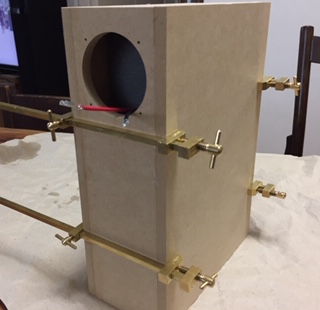

全ての部品をハタガネを使って慎重に貼り合わせて行きます。

このキットは複雑な形状ですが、部品同士を貼り合わせる溝が付いているので失敗は少ないでしょう。

バックロードホーン型エンクロージャーの初心者向けキットと言えます。

ハタガネの90度クロス使い・・・神業?

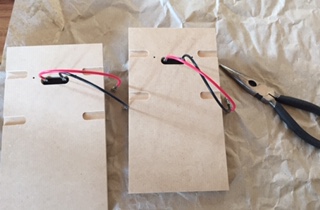

片面が終わってスピーカーコネクタと配線を行い、最後の側板1枚を貼り合わせれば完成です。

スピーカーコネクタを取りつけて配線

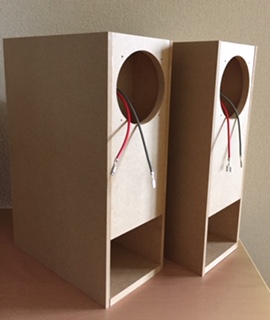

はい、完成です。

バックロードホーン特有の低音域、早く聴きたいという焦る気持ちを抑えるように1週間乾燥させます。

完成!