10年ぶりにオーディオ道楽を復活させ、以来毎日のように世の中の最新オーディオ情報を得るために雑誌の購読やネットなどでの情報を愉しみながら得ています。

オーディオの世界は私が封印していた10年間に大きく変化していました、まず驚くのがオーディオの世界も二極分化を起こしており低価格のエントリークラスの製品と高価格のハイエンド製品に製品化が集中しており、ひと昔前のミドルクラスに製品が集中していた時代とガラリと変わっています。

つまり売れ筋がエントリークラスとハイエンドということになります、ただどうしてもそれが欲しい場合は別として見栄だけでハイエンド製品を買うのはどうかと思うのです。

静かな地方の広い部屋で高音質のSACDでクラシックを聴くのであればハイエンド製品は充分にその存在感を示してくれます、でも騒音の響く都会の狭い部屋でハイエンド製品を買ってもその価値を出せずに無駄な出費となります。

それよりも都会であればエントリークラスの製品を買って音楽ソースにお金を回す方が余程オーディオを大いに楽しめるのではないかと思うのです、オーディオは気楽に楽しめる方が良いです、下手にハイエンドの高級オーディオを買うと楽しむ前に本当に気を使ってしまいます。

友人を呼んでの家飲みなどは難しいでしょう、過去に社員などと家飲みして翌朝アンプやスピーカーにアルコール類の飛んだ後や油成分での指の跡などがべったりついていて、その汚れを落としながら気が滅入ってしまったことがあります。

パーティを行う部屋に置くオーディオ製品は汚されても壊されても気にならないものが一番いいです、そういう意味でオーディオルームのメインシステムとパーティを行うリビングのセカンドシステムを綺麗に使い分けるのも一考です。

勿論リビングのセカンドシステムは汚されても壊されても良いというわけではありませんが、自分自身が酔って汚してしまうかもしれません。

オーディオシステムの使い分け、製品も二極分化なら使い方も二極分化で対応するのがよろしいようです。

これオーディオDIYの記事で取り上げるほどの製作なのかな?

フォステクスの10CmフルレンジスピーカーP-1000Kを、フォステクスのP-1000K専用エンクロージャP-1000Eに取り付けてみました。

「かんすぴシリーズ」の最上位製品で本来は小型デジタルアンプも付いたDIY入門者向けセットですが、数千円の安価なデジタルアンプは不要なのでユニットとエンクロージャの単品をそれぞれ別々にネットショップで購入しました。

左右ペアセットで送料込みで1万円程度、DIYオーディオ超初心者向けとして手軽にオーディオDIYを楽しむスターターキットとしてはお奨めの製品です。

フォステクスP-1000K 10Cmフルレンジスピーカーユニット

フォステクスP-1000E 組み立て済み専用エンクロージャー

ユニットの結線に半田付けは不要で、端子をカチっとはめて後はネジでユニットを固定するだけで終わりです、1台当たり5分もかからず完了してしまいます。

最も時間がかかったのが、ユニットをまっすぐに固定するための予備穴マーキングです、これでDIYキットといえるのかは疑問が残るところです。

夏休みの工作で、お子さんにスピーカーを作る喜びを教えるには良い教材かもしれませんが、大人にはちょっと物足りなさ過ぎて面白味がないです。

あっという間に完成!

1985年に始まった世に言うアンプ798戦争、その終焉はバブル景気の終焉と重なり90年代初頭でした。

その後各社の主力ミドルクラスの価格は上昇し始め10万円前後で落ち着きを見せ始めました、どう考えても798戦争時代の主力製品はそもそも10万円前後でもおかしくないスペックだったのですから当然の結果とも言えます。

さて798戦争で圧倒的な強さを誇った勝者はサンスイでした、次から次へと斬新な回路を引っ提げては新機種を出し続けソニーやオンキョーの追従さえも許しませんでした。

そんなサンスイも90年代に入ると価格を上昇させ初めます、それでもトップの座を90年代中盤まで継続させたのだから凄いです。

ところが誰しも20年間続けているサンスイの牙城が継続すると思われていた1996年に思わぬ伏兵が台頭してきます、それはソニーでもオンキョーでもなく798戦争時代にマイペースにデジタル化への移行やホームシアター向けのAVアンプに注力していたデノンだったのです。

当時のサンスイの7シリーズの前衛隊長はシリーズ20周年記念モデルAU-α607MR(10万円)、これに対抗すべくデノンが擁立したのはPMA-2000(1996年発売、10万円)で価格も宣戦布告の意図が丸見えの同額としています。

90年代に入るとサンスイもブラックフェースからシャンパンゴールドに変え大人しいイメージに変貌しています、デノンは伝統のちょっと黄色が強めのシャンパンゴールドに加えデザイン面でもPMA-2000は新しい時代の幕開けを予見させるような洗練された感じを受けたのは確かです。

更にジャンルを選ばないオールマイティな音質は、バブル景気が終焉した後のジャズやロックファンにも受け入れられたと思われます。

バブル景気が終焉すると日本中が祭りの後のように全てに冷静さを取り戻し始めます、こういった精神的な意味でも豪快な音質よりもマイルドな音質が好まれる傾向に当時はなっていったのではないかと推測しています。

そしてデノンPMA-2000は同社のハイエンド名機S1のテクノロジーをダウンサイジングしたスペックで空前の大ヒット&ロングセラー作となり、AVアンプと合わせてデノンは一気にアンプのシェアを拡大していったのです。

思わぬ伏兵の台頭に慌てたサンスイは、翌年の1997年に7シリーズにNRAを投入しますがデノンの快進撃を止めることはできませんでした。

このNRAは後にジャズファンのマニアから、「サンスイがサンスイサウンドを捨てた愚作」とまで言われる始末でサンスイも音質戦略を変えずにいられなかったということでしょう。

こうして20年以上続いたサンスイのオーディオ界における牙城が脆くも崩れたのです、その後のサンスイの衰弱はあまりにも急速で悲惨なものでした、ハイファイオーディオだけでなく当時流行りのミニコンポもAVアンプも何を出してもトップの座を奪還することは無くあっという間に経営危機に見舞われていったのです。

ミニコンポのジャンルでは既にオンキョーやケンウッドが強固な要塞を固めていました、またAVアンプではデノンが先導しソニー・ヤマハ・オンキョーがピタリと追従していました。

この一連の騒動、どんな業界でも時代の流れを見誤るとあっという間にトップの座を追われるという教訓として私の胸の奥に何時までも存在し続けています、良い状況のときほど慢心せずに更に気を引き締めろということでしょう。

45年前のダイヤトーンDS-35B、懐かしい70年代の音を再現したFM放送を聴く為のシステムとして当面の間現役に復帰させようと思っています。

そんなDS-35Bですが、流石に往年の高級システムだけあって本体のユニットは完璧に健在ですが、サランネットは経年経過でかなり傷んでいます、この機会に補修して綺麗に蘇らせようと思います。

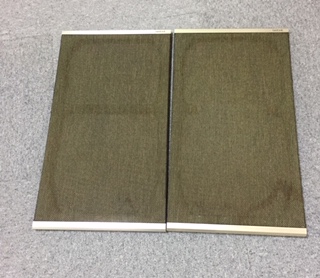

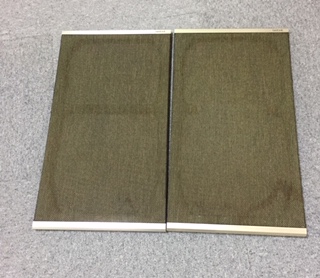

DS-35Bのサランネット

結露などのシミが広がっています

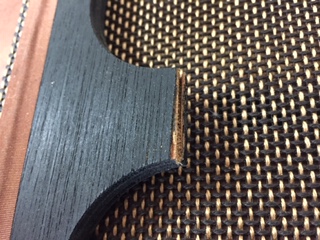

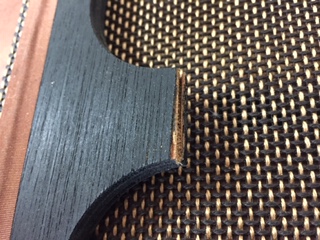

流石、70年代の高級スピーカー

サランネットといえどもアルミダイキャストフレームを使ってお金をかけています

イマイマのスピーカーは高級ハイエンドでさえ型抜きのプラスチックですから

まずは、ダボの取り付けネジがサビていますので、今後の事を考えてサビ止めします。

サビのクリーニングとサビ止めは工業用のオイル(ミシンオイル)を使います、綿棒で強めに擦ってオイルを染み込ませます。

こんな感じに、サビが綺麗になり元のビスの黒色も復活しました。

次は中央の補強板が湿気で伸びて内側に曲がってしまい、ウーハーユニットのフレームに当たってサランネットが浮いてしまいます。

テンションを確認したら、この補強板は無くてもまったく問題ないので取り外すことにします。

工作ノコギリでバッサリとカット!

湿気で割れが生じるのを防止する為にカットした面はボンドで固めてから塗料を塗っておきます。

後は、全体的に埃を掃除機で吸い込み、アルミダイキャスト部分はベンジンとアルコールでクスミを取り除き磨きあげます。

硬めのブラシを付けた掃除機でブラッシングしながら埃を吸いこんだらネットのシミ部分の汚れもだいぶ薄くなりました。

あとはエンクロージャーもアルコールと水拭きで綺麗にしてサランネットを取り付けます。

最終的な出来上がり具合はこんな感じです、如何でしょう?

新品とはいいませんがかなり綺麗に蘇ったと思います、45年分の垢を落として気分も爽快です。

1999年を最後にオーディオスピーカーで金字塔を立てたダイヤトーンはオーディオ界から姿を消します、しかし突如としてダイヤトーン70周年アニバーサリーにあたる2017年秋に1台60万円、ペアで120万円という超高級ハイエンドスピーカーDS-4NB70を発売しました。

このDS-4NB70は小型2ウェイの密閉型ブックシェルフで新開発のコーンを使用しています、それにしても小型ブックシェルフでペア120万円とは驚きます。

当時マニアの間では「ダイヤトーンの復活か?」と騒がれましたが、期待のミドルクラスはその後も発表されることはありません、肩透かしを食らったマニア達はこの気持ちを何処へぶつければ良いのでしょう?

この私もオーディオ道楽復活でメインシステムのスピーカーをいい加減に新機種に交代したいのですが、現在買いたい大型スピーカーが無いのです、期待のJBLもググっと心奪われるようなスピーカーが見当たりません。

90年代以降のスピーカーの方向は完全に小型ブックシェルフとトールボーイ型になってきています、トールボーイ型はオーディオとホームシアターの両方を楽しめるようにとのことでしょうが、そもそもオーディオとホームシアターでは求める音質が180度違うのです。

ホームシアターとは別にオーディオシステムを組んでいる人は多いと思うのですが、そういう人の多くはおそらく私のように10年以上も同じスピーカーを使い続けていると思います。

昭和感覚の私のスピーカーのイメージはあくまでも3ウェイ大型ブックシェルフなのです、古き良きオーディオ全盛期のような黄金時代とスピーカーの巨匠ダイヤトーンの復活を強く望むばかりです。