2024年7月24日 08:00

オーディオで一番の怖い話をします。

それは「見えない銅線」という存在です。

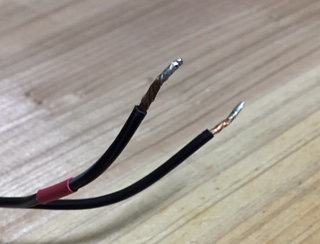

スピーカーケーブルはしなりを良くするために、細い銅線を何十本もより合わせて作られています。

そして、スピーカーやアンプに結線する際は、ビニール皮膜を剥いて銅線をより合わせて結線するのですが、ときどき数本はみ出してしまうことがあります。

このより合わせからはみ出している銅線は普通の人にも見えずらいもので、特に目が悪い人や老眼の人は眼鏡をかけても殆ど見えないものです。

そして、このはみ出した銅線が時々物凄い恐怖を呼び起こすのです。

何かの拍子にこの銅線が隣のコネクタに接触してしまった場合、スピーカー側だろうがアンプ側だろうが、ものの数分でアンプの出力段が焦げ臭い臭いを残して飛んでしまいます。

ジャンク屋さんにはこういうアンプが山と積まれています。

「片側、音出ません!」と紙が貼ってあるアンプはほぼこの見えない銅線の餌食になったアンプでしょう。

さて、これを解決する方法は面倒でも結線部分を半田付けするか、コネクタがバナナプラグ対応ならバナナプラグをかしめる(圧着)か、そうでないならY字プラグをかしめるかですが、多くの人は手でよるだけです。

まあ、一度経験すればこの恐怖から注意するようになるでしょう。

ちなみに私は、1000回を越える結線をしていても1度だけです!(自慢にはなりませんね)

先端をハンダ付けした各種実験用に使うスピーカーケーブル