観葉植物の育成と盆栽や盆景で用いる樹木の育成では全く違う次元の思考とテクニックが必要です、観葉植物は成長や繁殖の過程を愉しみますが、盆栽や盆景では如何に完成させた樹形を維持するかが重要になります。

どんな植物でも数年間も同じ樹形を保つことは不可能です、そこで毎年2回ほど剪定という作業を行います、これは伸びた枝を落とし、変な方向に伸びた幹や枝を針金で曲げて理想の樹形になるようにするわけです。

そして盆栽や盆景で最も重要なことは樹高ではなくて幹の太さです、ただ盆栽の中でも「文人仕立て」という樹形があり、これはある程度の樹高が無いと格好がつかないので目的の樹高までどんどん伸ばします。

樹形を整え目的の樹形になったら今度はそれを如何に維持させていくか、これが盆栽と盆景の最大の愉しみでもあるのです、ちなみにここ最近の私は観葉植物を盆栽の樹形に仕立てるのが面白くてはまっています、観葉植物が盆栽の樹形で愉しむためには成長を如何に抑えるかが重要です、そこには実に多くの経験を通したテクニックとノウハウがあるのです。

庭木用の雲仙コメツツジを盆栽にするために樹高を10Cmに抑えながら育成しています

本来は1mくらいにまで成長する低木庭木です

冬に強剪定でばっさり枝をカットしても春には新芽を出して花を咲かしてくれます

花の直径が1Cmですから樹木自体がどれほど小さいか解ります

盆栽のような枝ぶりに仕立てている途中のフィカス・ソフィア

伸びたら切ってを11年間繰り返して現在樹高が30Cmほど

剪定していなければ2mほどの樹高になっています

園芸の極意に「水やりに始まり水りに終わる」などと言われるように園芸に最も重要なのが水やりに他なりません、私も20歳代から観葉植物にはじまり途中休眠時期もありましたが現在では観葉植物に加えて盆栽や山野草類を育てています、やはり何年も続けていても未だに水やりは難しいです。

何が難しいかというとタイミングが早すぎても遅すぎても枯らしてしまうからです、また四季折々にタイミングと頻度が違いますので本当これこそ何度も失敗を繰り返して経験を積むしかないようです。

私がこれまでに身体で覚えた園芸の最大のコツは「善いと言われていることを実践するよりもやってはいけないと言われていることは絶対にやってはいけない」ということです、これは本当にやってはいけないことをやってしまうと失敗します。

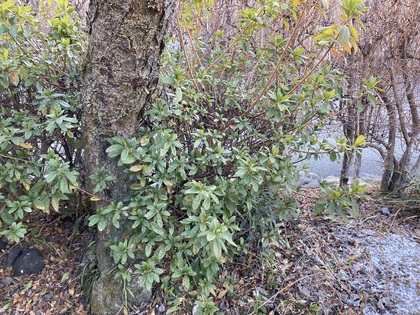

冬の寒さに耐え元気に冬越しした盆栽素材の若い樹木類

その中でも水やりのやってはいけないことは沢山あります、まずは冬場に夕方以降の水やりと土の表面が乾く前の水やりです、あとは夏場の水やりを忘れてしまうこと、これらは確実に枯らすことに繋がります。

でも最近はこう考えるようにしています、「枯れる植物は何をしても枯れるし、枯れない植物は何をしても枯れない」のだと、例えば冬の夕方以降に水やりしてはいけないと言うけど室外で育てている場合には自然の雨や雪で水やりをしたのと同じになります、でも枯れないものは枯れないのです。

寒い冬に鉢の上が前日の水やりの水で霜柱が立っていたことがあります、それでも枯れなかった植物は沢山あります、真夏に出張で何日も水やりができなかったこともあります、かなり弱ってしまいましたが水やりですぐ回復したこともあります。

植物の飼育を始めたら会話しながら自分のペースに植物が合わせて成長するように時間をかけて教育することが肝要なのだと思います、気温が10度を下回ったら室内管理するのが当たり前の観葉植物も私はベランダで冬越しさせています、枯れることも無く元気で冬仕様の観葉植物に変化しているという事実が物語っています。

テラリウムや盆栽などで使うコケのうちハイゴケやシノブゴケなどの一部のコケで完全乾燥されたものが売られています、購入時は薄っぺらいタタミイワシや板海苔のようにペチャンコの状態です。

これをそのまま使うことはできませんので水に浸して戻し数ヶ月間養生してから使います、半日陰の場所で凡そ半年間寝かせるとほぼ自然界で見られるような状態に再生します。

乾燥ゴケは生ゴケの半額くらいです、ただし大量に使う場合ですぐ使うのでなければ価格的なメリットは高いのですが養生中に腐らせてしまうリスクもあるのでコケビギナーの方にはお薦めしません。

購入直後に水に浸して1時間もすると膨らんできますが枯れたような黄色をしています

半年後には自然の色に戻り見事に再生します

東京に出てきてから50年経ちますが雪を見ない年は1度もありませんでした、今月初旬まで今年は初めて雪を見ない冬になりそうだと思っていた矢先に初夏のような気温から一気に下がり数日間真冬に戻ってしまいました、積もるほどではありませんでしたが雨交じりのみぞれが降り例外なく東京で雪を見ることができました。

こういう時に気を付けなくてはいけないのが大事に育てている植物の風邪引きです、植物も寒暖の差が激しいと動物が風邪を引くように植物も風邪を引いてしまいます、葉の色が一気に黄ばみ元気がなくなります、でもこういうときに焦って植え替えとか肥料をやってはいけません。

植物は元気がない時には芽も出さないし根も張りません、勿論水の吸いが悪くなるので肥料をあげても意味がありません、植物が元気を無くしたら動物の場合と同様にそっとしておいてあげるのが一番です。

風邪を引いて葉が黄ばんでしまった糸魚川真柏(イトイガワシンパク)

芽が吹き始めた後の降雪は要注意

もう一つ注意する点は四季を通して屋外で育てていた植物は寒くなるからと室内に取り込まないことです、これは私の長い植物育成経験上において逆効果の場合が多いです、一時的にはいいのですが室内から屋外に戻した時に調子を崩してしまいます。

植物も動物同様で環境適応性を獲得して成長していきます、環境を変えるのが最もよくない結果をもたらします、そういう意味でいうと引っ越しで元気だった植物が一斉に枯れてしまうということもあります、やはりどんな生き物もストレスが一番よくないということです。

植物が元気な春から秋は植物を道楽にしている人にとっては植替えから樹形を整えたりのメンテナンスに時間がとられます、更には水やりなどの世話も頻繁になり朝夕だけでもかなりの時間がとられてしまいます。

その点でいうと冬は植物と接する時間がぐっと減り2日くらい水やりをしなかったからといって枯れることもありませんので気持ちが楽になります、ただ特に盆栽においては冬の間にやっておくべきことはたくさんあります、本格的な冬到来を前に重要な準備の一番は冬剪定です。

毎年12月に入るとベランダでは管理しづらい雑木ものや幼苗は室内に取り込み冬の強剪定を施して冬超し準備をはじめます

冬剪定を施した「かいどう」

これ以上ないほど小枝を刈り込みました

何の木か解らなくなるのでラベルを貼っておきます。

同様に今年芽吹きした小枝を全て刈り込んだ「八房下野(シモツケ)」

既に来春の新芽が吹き出し幹に食い込んでいますので慌てて整枝用の針金を外しました

一番右側の枝を来年の枝振りを見てもう少し下げると樹形が落ち着くと思います

樹高を3分の1にまで刈り込む強剪定を施した斑入り「紅鳥花(コウチョウカ)」

樹高を低くして枝が横に這うように樹形を造る目的で数年分の小枝を一旦全てリセットしました

石付き根上がり仕立てで購入したのですが来年石を抜いて根を太くさせたいと思います

春になると新しい枝が次々と出てきます、冬に何もしないでいると古い枝に新しい枝が付きますので大きく樹形が崩れてしまいます、また盆栽では樹形を整えつつも何年間も樹高を同じ高さに維持させながら幹を太らせる必要があります、ちなみに枝が間延びした盆栽は価値が半減してしまいます。

ウメやモミジなどの雑木盆栽を始めたばかりの人はこの冬の丸刈りに近い強剪定に躊躇してしまう人が多いのも確かです、雑木は小枝を全て落とすほどの強剪定を行ってもそうそう枯れることはありません、春になれば新しい芽が吹き綺麗に葉を付けてくれます。

むしろ刈り込まない方が新芽が出にくい雑木もあります、花や実物雑木は古い枝には花も実も付きませんから来春の樹形を意識しつつ古い枝を剪定する必要があります、冬の剪定で来年の樹形がほぼ決まってしまいます、来年の樹形を描きながら思い切ってバチバチ枝を落としましょう。