普通の雑草にしか見えないのですが山に自生するれっきとしたシダ類のトウゲシバです、草高は5Cmほどにしかならず小さくまとまるので自然の中では目立たない存在です、シダから草本類への進化の途中で固定化した植物なのでしょう。

増やし方は上部を挿し木するか土に水平に寝かせて脇芽を出させて分離させるかしかありません、他の草のように途中から脇芽を出すこともなく増やしたり育てるのはかなり難しいシダです、時々テラリウムに使われたりしますが山野草の盆景に使うと面白いと思います。

山岳地帯の崖や木陰などあらゆるところで見ることができるオオバノイノモトソウは名前の通りイノモトソウを大型にしたようなシダ類です、群生していると非常に見ごたえがあります。

イノモトソウとの容姿が2回りほどな大きいのは別にして葉の中央の茎に翼が有るか無いかで見分けられます、大型盆景のメインにも脇役にも活用でき非常に丈夫ですので育てやすいです。

シダとアイビーに埋もれながらも元気に育っているギボウシの鉢植えです、ギボウシは元々は自然の山野で自生していた山野草でしたが、近年に園芸用に改良されながら栽培されガーデンのグランドカバー用や鉢植えにされ売られています。

冬前に綺麗に地上部が枯れ上がり何も形跡が無くなってしまいますが春になれば再び綺麗な葉を出してきます、また夏の終わりに花茎を伸ばして紫色の花を咲かせます。

涼しげな葉形の斑入りギボウシ

ガーデニングで上手く使えば涼しげなグランドカバーとなります

猛暑を避けるために日陰に避難させたギボウシ

避難させた甲斐もなく葉が全て枯れてしまいましたが秋に復活しました

水だけで維持できるのでフリーメンテナンスの優れもの

フィカスは昔から日本では「ゴムの木」として親しまれてきましたが、近年いろいろな葉の形状や色が異なる種が多数売られるようになりました、またガジュマルの名が付いた園芸種も多いのですが、全てフィカスの仲間です。

近年のフィカスの中では葉が小型で大きくならない種が人気で、フィカス・ソフィアもその一つです、新葉がワインカラーで成長しても葉の裏が薄っすら赤みがさしてコントラストが綺麗です、剪定の仕方で各種の樹形を楽しむことができます。

若いうちに摘芯させて脇枝を出させたフィカス・ソフィアの実生株

12年育てても樹高は1メートルに満たないので育てやすい種です

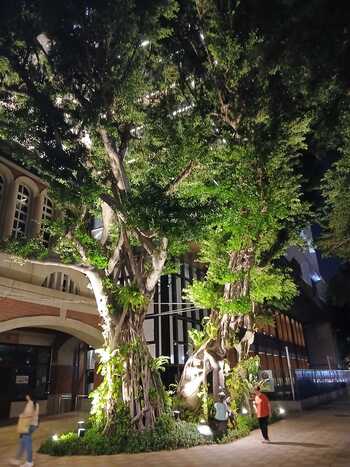

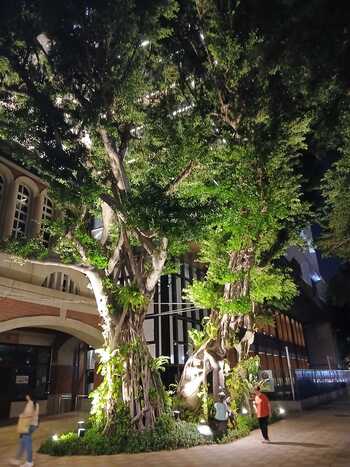

台湾の街路樹で有名なガジュマルもフィカスの仲間

ベランダで育てているイワヒバです、10年以上も経つのに大きさはほぼ変わりません、非常にゆっくり成長するシダです、尚、イワマツと呼ぶ地方もありますが同じものです、江戸時代から園芸用に育てられており現在100種を超える改良品種があり熱狂的なファンも多いです。

50年生くらいだと木立して30Cm以上のヤシのような樹形になります、冬には葉が丸まり冬眠状態になりますが春になれば自然に開いて活性化します。

冬眠から覚めたイワヒバ

イワヒバの鉢に自然に生えてきたイワヒバ(右)との仲間のカタヒバ(左)

イワヒバはロゼット型でカタヒバは葉型なので見分けがつきます