代表にお分けいただいた若木の生長記録です。2026/1/24時点

セッカヒノキの最大の個性である葉の密度の高さは手入れの際にどこに鋏を入れるべきか迷わせる要因でもあります。

このまま放置すれば枝葉が込み合いすぎるのは明白ですが、まずは健やかな生育を優先し風通しを妨げている不要な枝から整理していこうと考えています。

剪定時期は新芽が動き出す直前の3月頃。

この今の姿をじっくりと眺め、どの枝が全体の調和を乱しているかよく確認します。

実際の作業では石化特有の枝の硬さに細心の注意を払う必要がありそうです。

内部に隠れた枯れ枝がないかを慎重に確認しつつ全体の形を整えていきます。

何も触らずに構想を練る時間もまた、盆栽がくれる愉しみの一つです。

くらしの園芸

代表にお分けいただいた若木の生長記録です。2026/1/24時点

山椒が花を咲かせるまでは種から数えて3〜5年ほどの期間が必要だと言われています。

この幼い株で花が見られるのはまだ先のことになりそうです。

さらに仮に数年後に花が咲いたとしても山椒は雌雄異株。

オスとメスの木が別々に存在するため、近くに両方が揃わないと実は大きく育ちません。

この株がどちらの性別なのかは花が咲くその時までのお楽しみです。

実の収穫は気長に待つ必要がありそうですが、山椒には他にも見どころが多くあります。

その代表が「木の芽」と呼ばれる若葉です。

実を待たずとも春になればこの小さな枝から瑞々しい新芽が吹き出します。

木の芽はお吸い物や煮物の仕上げに添えるだけで食卓を一気に春色に変えてくれるものです。

使う直前に手のひらで「ポン」と軽く叩くと閉じ込められていた爽やかな香りが一気に立ち上がるそうなので、やってみたいと思います。

くらしの園芸

代表にお分けいただいた若木の生長記録です。2026/1/24時点

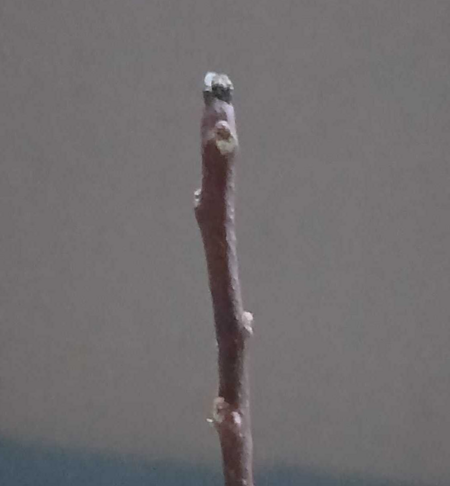

冬の山椒は一見するとただの枯れた棒のようですが春に葉を広げるための準備が着々と進んでいることがわかります。

注目したいのは幹にある小さな芽の色です。

苗を見てみると一番上の頂芽は黒っぽく硬い感じをしていますが、その下の側芽は赤みを帯びています。

ここで気になるのが黒ずんだ頂芽の状態です、これには二つの可能性があるようです。

一つは厳しい寒風から中身を守るために分厚い皮で自分をガードしている可能性。

この場合、見た目は黒くても中は生きており春には力強く芽吹くことができます。

もう一つは冬の乾燥や寒さで先端がダメージを受けている可能性です。

もし頂芽が枯れていたとしてもその下で赤く準備している側芽が代わりに新しい葉を出して成長してくれます。

芽吹きが遅いといわれる山椒ですが、この赤と黒の芽がこれからどう変化していくのかじっくりと観察していきたいと思います。

くらしの園芸

代表にお分けいただいた若木の生長記録です。2026/1/24時点

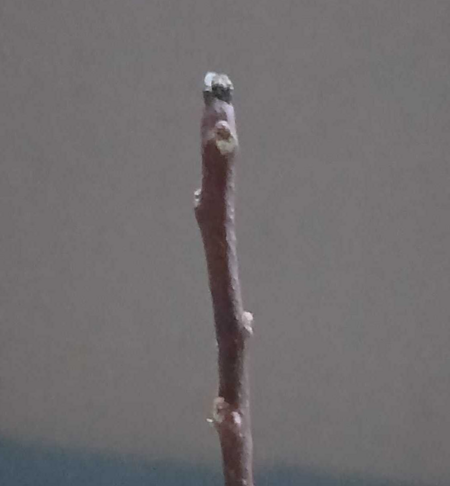

白丁花の細い枝の節々を覗き込むと、次の季節をじっと待つ「若芽の候補」たちが顔を出しています。

しかしこの小さな膨らみは冬の間まるで時間が止まったかのように一向に姿を変えません。

手元の写真は1月24日に撮影したものですが2月中旬を過ぎた今もその沈黙は続いています。

現在は暖かい日と寒い日が交互にやってくる三寒四温の真っ只中です。

植物たちはこの不安定な環境に耐えながら春の合図を慎重に見極めています。

この若芽も3月中旬を過ぎの本格的な春の訪れとともに一気にその生命力を爆発させてくれるはずです。

くらしの園芸

代表にお分けいただいた若木の生長記録です。2026/1/24時点

ビワはまだ幼い株なので冬の間は室内で育てています。

しかし改めて調べてみると、ビワの木は常緑果樹の中でもかなりの耐寒性を備えていることが分かりました。

成木になればマイナス10℃の寒さにも耐えられるようです。

同じように冬でも葉を落とさないレモンはマイナス3℃、寒さに強いと言われる温州ミカンでもマイナス5℃が限界だそうです。

南国のイメージが強いビワですが非常にタフな樹木なのです。

これほどの強さがあるのなら室内で育てるのは少し過保護すぎるのかもしれません。

今の環境が暖かいせいか、新しい若葉もすくすくと生長しています。

東京の気候であれば雪が降るような極端に寒い日以外は外で育てても問題ないのかもしれません。

くらしの園芸