日本語で他国の言語に比べて独特なことがまだまだあります。

その中で、とりわけ凄いと感じるのが「一人称」と「二人称」の多さです。

英語を初め他国では一人称は1つか多くても数種類です、判りやすいのは英語の「I」の一つだけです、韓国語も複数あるのですが3つほどです。

では日本語の場合はどうでしょうか?

広辞苑で調べた人がいます、なんと145種の一人称が載っていたそうです。

「私(わたし)」・「私(わたくし)」・「わし」・「俺」・「自分」・「小生」・「我」・「我輩」・「拙者」・・・、切がありません。

更に、方言などを入れるとこの数倍は在るのではないかと想像できます。

何故、こんなにも日本語は一人称が多いのでしょうか?

これは、辞書を読んでいて確信できましたが日本人というのは相手によって自分を対等関係にしたり、目下や目上などにしたり、自分を相手に合わせて変化させる国民性だったのです。

例えばアメリカでは一人称は「I」の一つだけです、そういう意味では家族も会社でも皆友達と同じように名前でしかも呼び捨てで呼びます。

流石にビジネスでは最初は「Mr.」を付けていますが、慣れてくるともう互いに呼び捨てです、日本人には慣れるまでに流石に違和感があります。

日本人の相手を敬ったり身近に感じさせたりと、相手や距離によって微妙に自分を合わせていく奥ゆかしさ。

それが日本人であり、日本語とはそこから生まれた言語文化なのです。

相手を思いやることが美学と考えてきた日本人のワビサビ、失ってはいけないと思うのは私だけでしょうか?

日本語を無意識に使っているとその特異性を改めて考えることもありません、しかし日本語を海外からみると実に特異な言語であると思えるのです。

その生まれた背景や文化、本当に再度心に留めて人と接していきたいと思うのです。

フランス語において、他国語に比較して格段に種類が多い単語のカテゴリーは「味」や「匂い」です。

フランス料理のソースやワインの微妙な味や香りの違いの表現の多さには驚きます、さすがに香水の原料を数十種類も混合させて作る国だけあります。

こういった言語が創出される背景は、フランスという国の文化と照らし合わせると納得できます。

日本語にも他国に比較してダントツに多いカテゴリーが在ります。

その一つは、「感情」など心の状況を表す単語です。

どこの国の言語にも在る笑う・泣く・怒る・悲しむなどは当たり前として、日本語独特の微妙な心を言い表す単語が星の数ほど在ります。

これらの単語は他国の言語で翻訳すると1対1では翻訳できずに、単語の組み合わせや熟語を使った翻訳となってしまいます。

例えば悲しい心の状況では、「物悲しい」、「空しい」、「切ない」などです。

またニュアンスは解るのですが、正確にどういう心境なのか他の言葉で説明するのは難しい言い方も在ります、例えば「ワクワクする」や「ウキウキする」などです。

他にも考えてみてください、おそらく100種はすぐに超えてしまいます。

これほどの心の状況を示す単語が多い言語も大変珍しいのです。

日本人そして日本の文化、言語からみると日本人は心や気持ちをとても大切に扱っていることが解ります、これが日本の「ワビサビ」というものです。

嫌な事件が多いです、日本人の持つ貧しくも凛とした他者を思いやる古き良き時代はいったい何処へ行ってしまったのでしょうか?

そして、「他者を思いやる気持ち」を最重要としたした日本文化はこの先どうなってしまうのでしょうか?

日本語は、世界的に見ても文法も言葉の要素もかなり独特です。

例えば、文法はモンゴル語や韓国語とほとんど同じなのですが否定・過去完了・未来形などの方法や表現が異なります。

我々日本人は生まれながらに自然に日本語を使っています、そして「日本語という独自の文化によって思考もその方向へ傾いている」、と思うところが多々あります。

この世界的に見て独自の言語システムを持つ日本語について、波学的思考の観点からお話ししたいと思います。

「話は最後まで聞くものだ」、よく聞く言葉です。

確かにマナー的にも重要なことなのですが、それ以上に日本語という言語システムそのものが持つ特異性がそうさせているのです。

日本語というのは、使いようでは非常に便利な言語でもあります。

例えば、「私はこれに関しては賛成・・・」というところで相手の顔色などを見ながら話の最後の最後で、「・・・です」とか「・・・できません」などと可否を決定することができるのです。

これはビジネス上では非常に有効な言語であるとも言えます、そして世界を見ても最後の最後に意思決定を表現できる言語は唯一日本語だけです。

英語などでは最初に肯定や否定が解ってしまうので、最後まで聞くまでもなく判断できてしまいます。

また、同じ文法圏の韓国語でさえ、動詞の最初で否定しますから、これも途中で解ってしまい最後まで聞かなくも大筋は解ります。

このように日本語では特に、途中で相手の話の腰を折ってしまうと、相手が本当に言いたいことが解らず本心を聞く機会を失ってしまうのです。

更に通常の日本人は最後に重要な話を持ってくるので、その結論を言う前に遮断され「最後まで聞けよ!」と大いに憤慨されることもあります。

また、「私はこれこれの理由で反対です、しかし今回だけは状況を考えて賛成します」という遠まわしな言い方をすることも日本人の会話には多く見られます。

これが日本人特有の曖昧文化の一つかもしれませんが、この場合など途中で「何でですか!」と言ってしまえば相手は同調しているにも関わらず敵対視しているように感じます、折角賛成と考えていても感情的に反対に回ることすらあります。

日本語で会話する際には、特に相手の本心を真に聞きたいと思うなら最後まで話を聞くに限ります。

また、自分から話すときにはタイミングを考えることが肝要です。

更に、正確な情報を得るという目的に照らし合わせてみても、話の途中で意見を言ってしまうと相手の本心が聞けないばかりか情報そのものが曖昧になってしまうのです。

日本語とは「落ち着いて相手の話を最後まで聞ける謙虚な姿勢を美学とする言語」、そんな文化から派生した言語であることを決して忘れてはいけません。

節分においての「豆まき」に、豆をぶつけられる「鬼」は何時ごろ誕生したのでしょうか、桃太郎や一寸法師などのおとぎ話にも登場し挿絵を見ると皆同じ姿をしています。

鬼は、インドに伝わる釈迦の修行を邪魔したとされている「マラ」の存在が起源ではないかと言われています。

「マラ」は、その後仏教と同時に中国に伝わり「魔羅」と書き表され、そのままの音で意味も同様に伝わりました。

仏教が中国に伝わった後に、中国の「西遊記」に登場し孫悟空と最初に戦う魔王が「牛魔王」でした。

それは、牛の角を持ち虎の腰巻というほぼ今の鬼の原型のような姿で登場します。

これらの経緯をたどりながら現在の「鬼」の容姿等が日本に伝わってきたものと推測されます、尚これを裏付けるように室町時代の書物や絵画には現在の鬼の姿が描かれています。

鬼という字は「魂」から来ており、元々は「亡霊」や「霊魂」などを意味する漢字です。

このことからも当初は「人間の邪気」を指しており、それが仏教画などを通してして今の姿に徐々に固定されて来たものと想像することができます。

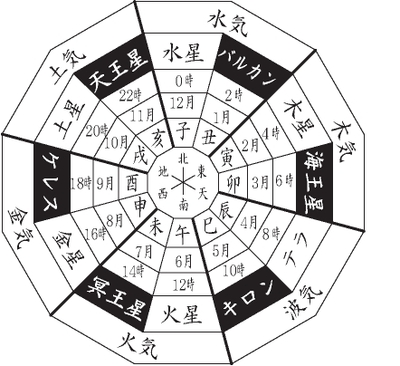

また牛の角と虎皮のパンツですが、五行思想の方角でいう「鬼門」に当たる北東に「丑」と「虎」が当たるからだという説があります。

更に、「桃太郎」ではその鬼を退治するのが裏鬼門に当たる申(サル)、酉(キジ)、戌(イヌ)がお供に付きます。

本来の裏鬼門の位置は未(ヒツジ)・申(サル)・酉(トリ)ですが、ヒツジは弱そうなのでイヌを加えたかったのだと推測の域を出ませんが考えられなくもありません。

いずれにしても古代から、最も怖いのは「人間の邪気」ということではないでしょうか?

鬼の正体とは、実のところは釈迦の修行をも邪魔したとされる人間の持つ弱さや迷いなどの邪念の「心」だったのではないかと思います。

「恵方巻き(えほうまき)」とは、「豆まき」と並び節分の日の夜に吉方に向けて食べる太巻き寿司のことで、近年に日本で生まれた習慣です。

コンビニエンスストアーが戦略的に仕掛けた商品で、今では全国区の行事として定着しています。

1989年に関西で定着していた恵方巻きを広島地方で売り出したのか最初で、その後1998年より全国のチェーンストアで売り出しを開始しました。

この「恵方巻き」の起源は、江戸時代末期の大阪船場(商人の町)で商売繁盛の行事として始まったとされます。

戦後しばらく途絶えていましたが、1974年に大阪の海苔問屋により海苔のセールスイベントとして復活したものです。

この「恵方巻き」の意味は「福を巻き込む」というもので、七福神にちなんで七種の具を入れた太い巻き寿司としています。

それを節分の夜に恵方(吉方)に向けてかぶりつきます、つまり福をかぶりついて取り込むという意味があります。

もう一つ、形と色から「豆まきで退散した鬼が置いていった金棒」と言う意味もあり、厄払いの最後の仕上げに食するのだといいます。

ここでルールがあります、それは笑顔でしゃべらず黙って食さなければいけないということです。

もう一つ重要なルールは、絶対に切ってはいけないということです。

これは「縁を切る」に繋がり縁起が悪いとされています。