人間には大きく分けて2種類の人種が確実に存在しています、それは「理人間」と「情人間」です。

「理人間」の「理」とは、理屈・理論・理念など頭で物事を考えるタイプの人をいいます。

人間は生まれながらに遺伝や母体環境などによる生前個性を持って生まれますが、多くはその後の3歳~8歳までの成長段階での生活環境によって思考の個性が形成されます。

「理人間」は幼少期には優しい性格なのです、例えば周囲に気を使う、人を責めない、そして頼まれれば嫌と言えないなどです。

しかし、ある時期においてその優しい性格が自分にとっては理不尽なことが多いことに気付くのです。

「何故きっぱりと断れないのか、またそれによって更に悲しむ人や傷つく人を出してしまう」と、そこで悪環境からの脱出方法として相手を説得し自分の心が楽になる知恵を身に着けるようになります。

しかし多くの結果は「言い訳がましい」、「他者を思いやる心がない」、「冷たい」、「建前しか言わない」、「人でなし」などと罵られるでしょう。

また、その説明する理論や理屈が聞く人にとっては何とも潔くないと感じてしまい遠ざけられてしまうのも損なところでもあります。

このように、本人の真意とは裏腹に誤解される人の多くは未完成の「理人間」の人に多いのかもしれません、完成された「理人間」に悩みも誤解されることもありません。

本来の優しいところはしっかり残しながら自分にとって被害が及ぶこと、家族や仲間を救うときなどに「理人間」の本来の姿をを発揮すべきであり、これができれば本物の「理人間」になれるのです。

「理人間」に対して、「情人間」の「情」とは、心情・情愛・情念など心で物事を考えるタイプの人をいいます。

だからといって決して優しくて暖かな人ということではありません、「情人間」は逆に自分にも他者にも厳しく付き合うのに大変苦労します。

それは、物事の判断や人物の評価に対して理屈や理論などは一切適応させないからです。

「情人間」は生まれながらの人と「理人間」から変化してきた人が混在していますが、どちらにも共通している点は価値判断が継続する互いの関係そのものにあって、一過性のその場だけの理屈や理論ではないということです。

また「情人間」は本来人間がこよなく好きなのです、面倒見が良く他人であっても自分の家族同様に心配や世話を本心から何も考えずに行います。

その反面、自分に厳しいところは他人にも厳しく間違ったことは黙っていられません、そういう意味で付き合うのに極めて厳しい面もあり関係構築する人を徹底して選びます。

自身の思いやりの心が通じない人は嫌うのではなく、この世に存在しないとさえ思えるくらいに一切の関係を断ってしまいます。

反面、自分が信頼した人には最後まで責任を負い自分の事以上に考えます、しかし信頼を裏切られた場合は生涯関係を回復させようとはしない徹底した厳しさを持ちます。

それが人によっては、特に「理人間」には押し付けがましく感じたり怖いとさえ思えてしまうでしょう、しかしそれは「情人間」の陰陽の一面しか見ていない証拠です。

「情人間」の多くは中途半端な付き合いや距離感、そして中途半端な覚悟や気持ちの人を最も嫌います。

やるかやらないか、伸るか反るか、寄るか遠のくかのどちらか一方を選ぶ覚悟が重要で、中途半端な覚悟で自己利益優先で何かを得ようと思って近寄ろうものなら、プライドや人生そのものをボロボロにされてしまうでしょう。

それは「情人間」が直接的に何かを行うのではありません、中途半端に接してきた結果において誰もが一様にそうなってしまうのです。

自分を素直に曝け出せない人は「情人間」とは決してうまく付き合えません、そういう場合はビジネスライクに「ビジネスだけの付き合い」と割り切るほうが懸命です。

でも、それさえも「情人間」にはお見通しなので、悟られていると知りながらも関係が継続している間は一流のお芝居を演じ続けなければならないでしょう。

これが、結果的にプライドや人生そのものがボロボロにされるという本質なのです。

「理人間」は言い換えると「ドライ&ウェット」、「情人間」は「クール&ホット」の陰陽の個性を持ち合わせていると言えます、そしてこの両者の相関関係もまた陰陽の関係であり切っても切れない重要な関係性があります。

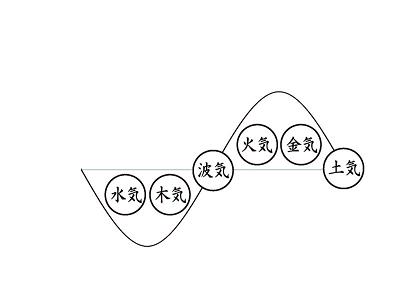

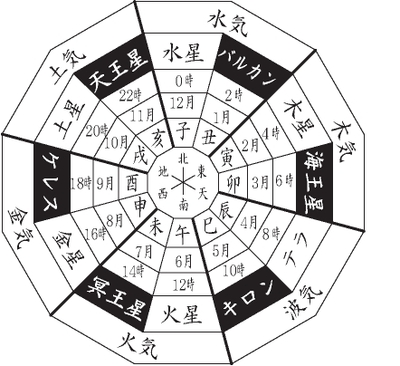

全宇宙に存在するものは全て表裏一体、つまり陰陽の関係によって作られています。

物質を原子レベルで考えても全ての固体・液体・気体に関係なく、原子は陽子と電子という陽(プラス)と陰(マイナス)の関係で成り立っています。

人間関係においても同じなのです、組織運営を考えた場合はなおさらこの関係が重要です。

「理人間」が社長であれば「情人間」をNo2としておく必要があります、「情人間」が社長であれば「理人間」をうまくコントロールできるので前線を任せる戦力として活用できます。

成功している企業を分析すると、NO.2や前線に立つ戦力の陰陽バランスが極めて見事に取れています、決して経営者の個性だけでは上手くいきません。

そして、その関係が上手くいっている企業は全て陰陽の関係で経営者とNO.2、あるいは前線に立つ戦力社員が一体となって組織を作り運営しているのです。

では同じ「理人間」、「情人間」同士はどうでしょう?

相互に対等の立場で一見上手くいくように見えます、また阿吽の呼吸で最高の相手と映ります。

したがって良い状況のときは物凄いパワーを発揮します、互いに同じ思考ですからストレスフリーで居心地も良いでしょう。

しかし状況が悪い方に一変するとそれこそ歯止めも無く悪化の一途を辿ります、行き着くところは想像するに容易いでしょう。

組織を作る人間、まとめる人間、大きくする人間、これは一人の個性ではできません、何故ならそれぞれの部門や業務に必要な思考と行動が違うからです。

そして組織を構成する人もまた2つのタイプが存在します、したがって対象の人や問題の内容によってどちらかのタイプの人の思考によるソリューションが重要になります。

「理人間」、「情人間」、どちらが良いか悪いかの問題ではなく、両者の存在があって組織が上手くいくということを再認識しなければなりません。

「理人間」と「情人間」、私がこれに気が付いてから数年かけて多くの人に当てはめて考察した結果、それぞれの思考パターンが見事に共通していることが解りました。

それらを下記にまとめてみました。

1.情報

「理人間」:内容重視、好みであれば発信者が誰であっても信じる。

「情人間」:発信者重視、誰がどういう意図での発信かを重要視する。

2.会話

「理人間」:状況や話の内容が重要であり反応する。

「情人間」:内容より言い方や言葉遣いが重要であり反応する。

3.金銭感覚

「理人間」:損失を嫌う、経済的事項に他者依存が出てしまう。

「情人間」:損得感覚が無い、経済的事項は自力で解決する。

4.人物の価値判断

「理人間」:タイトル・経歴・経済力など見える事項で判断する。

「情人間」:人間性・器量などの見えないところで判断する。

5.常に気になる事項

「理人間」:自分や家族の幸せ感、経済的事項。

「情人間」:自分流の生き方や自由空間・環境の有無。

6.計画

「理人間」:計画先行だが結果的に計画倒れが多い。

「情人間」:成り行きまかせだが帳尻は常に合わせる。

7.いざというとき(有事の際)

「理人間」:保身と安全確保、それが通じなければ全力逃避。

「情人間」:真っ向勝負、それが通じなければ開き直る。

8.人間関係

「理人間」:嫌われる事を恐れ媚びを売るか共感性に訴える。

「情人間」:嫌われる事を恐れず何も求めない。